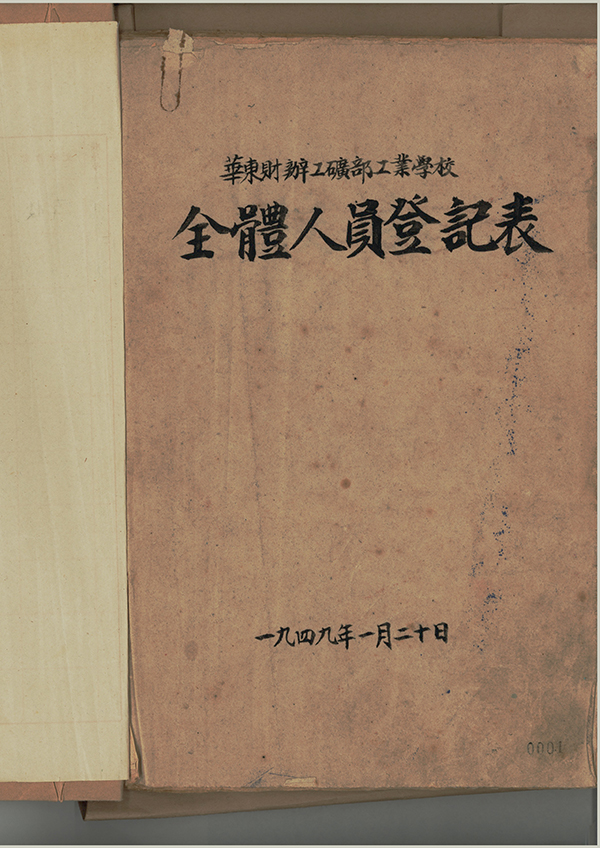

1948年,正值解放战争三大战役大决战的前期,为了新中国的建设,中共华东局的首长高瞻远瞩,预见到新中国建设高潮的来临,将需要大批的专业人才,下决心选送优秀的骨干去学习,决定在华东财办工矿部所在地博山筹建一所大式的工业学校—华东财办工矿部工业学校。

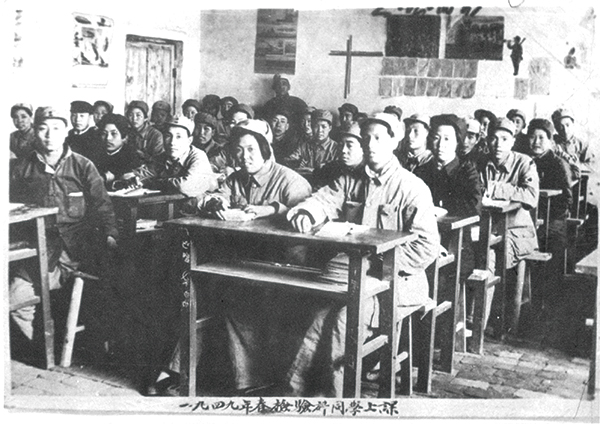

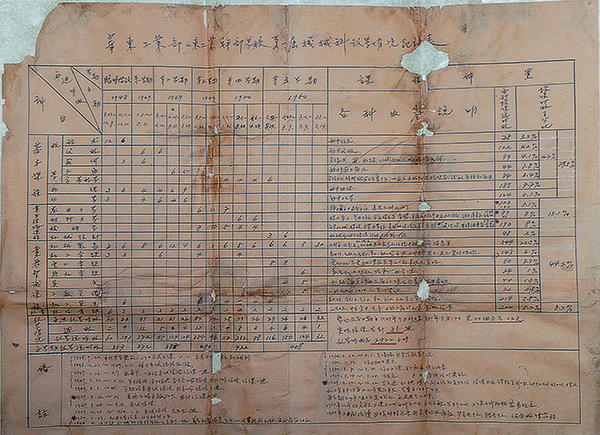

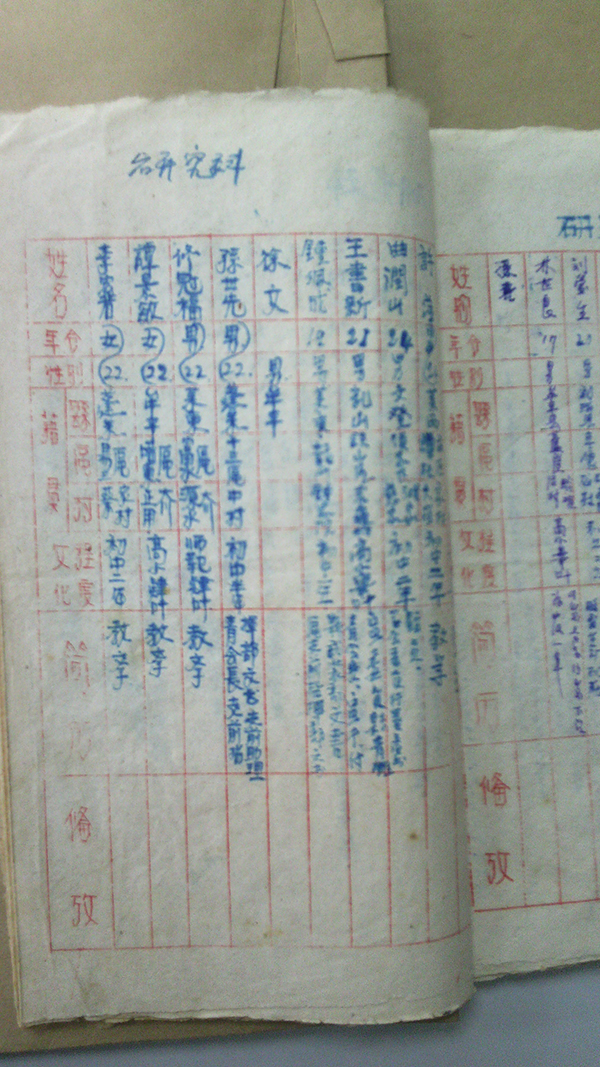

7月,华东野战军财办工矿部的代表黄超和刘干事,到胶东建设学校接收了该校所属财经总队九个中队共500余名学员和干部,作为华东工业学校的第一批学员,500名小战士披星戴月从胶东解放区解放,徒步走了一个月,西行500公里,走出了胶东解放区8月22日到达博山,也就是济南大学的前身华东工校。

全体学员满怀革命激情,迎着战争炮火,顶风冒雨,到达博山的“四十亩地”。“四十亩地”是博山的一个地名,原来是一所日伪期间修建的兵营,几经战乱破坏,瓦砾遍地,弹痕累累,透风漏雨,到校的第一件事就是自己动手建设校园。白天轮流参加建校劳动,夜间还要站岗放哨,保卫自身安全。当时物资奇缺,生活条件极其困难。

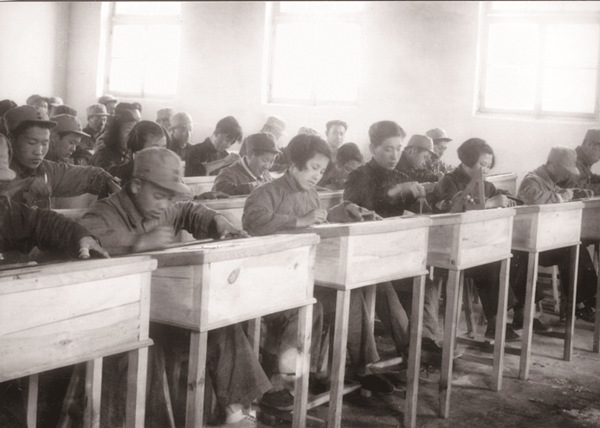

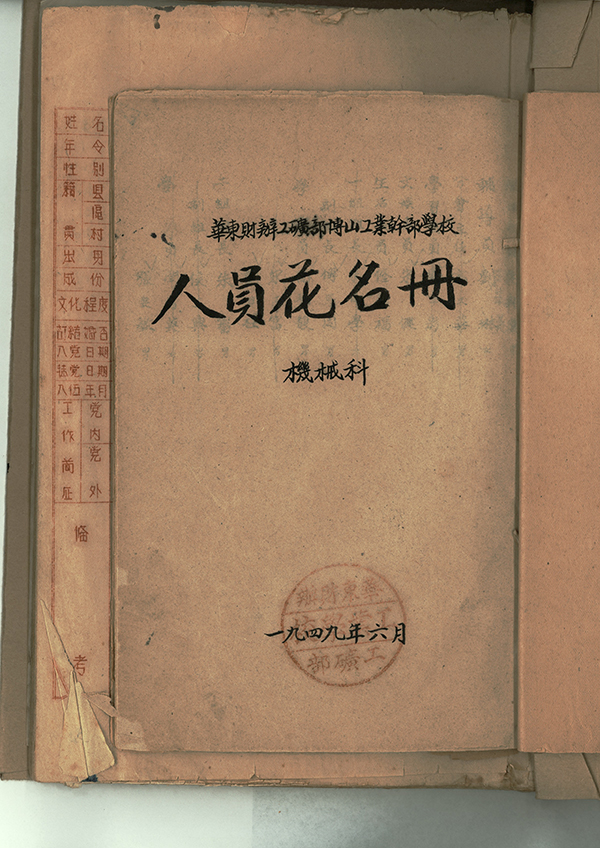

新创建的华东财办工矿部工业学校不是一般的八路军干部培训学校,它的课程设置非常正规而又全面。学校的领导和老师,大多是新四军中高级知识分子,他们有较高的文化知识,有的还具有实际生产经验。

第一任校长由华东工矿部的副部长孙象涵兼任,教育长最初是由华东工矿部研究所所长吴际霖兼任,后为刘辛人,教务主任为刘孟栋。这些人既是革命者,也是新四军中的知识分子。校长孙象涵,是新四军内赫赫有名的“孙豁子旅长”,是一位传奇式的抗日英雄;吴际霖1930年代毕业于华西大学化学系,新中国成立后,是我国核武器研究基地的主要组建者之一。

刘辛人(1920-2010)是学校教育长,后任副校长。他原籍杭州,生于上海,1939年以全国高考第三名的成绩进入上海交通大学机械系,是全奖学金优秀学生。1941年太平洋战争暴发后,他从日占上海逃往苏北,参加了新四军。他给我们当教育长之前,就已经是抗日战争和解放战争时期新四军军工部的功勋领导了。他造诣深厚,心胸开阔,精力过人。1960年代到省教育厅任副厅长主持全省的教育工作。1970年代末又调任山东矿业学院任校长兼党委书记。

刘梦栋(1924-2003),是浙江舟山人,一口宁波话,上海高专毕业,任教导处主任,兼任班主任,后任副校长。讲几何和金工,文章写得好,写教材讲义像诗歌,学生们都喜欢读。60年代初刘孟栋老师被调到中央经联部,随后又被调往教育部工作。

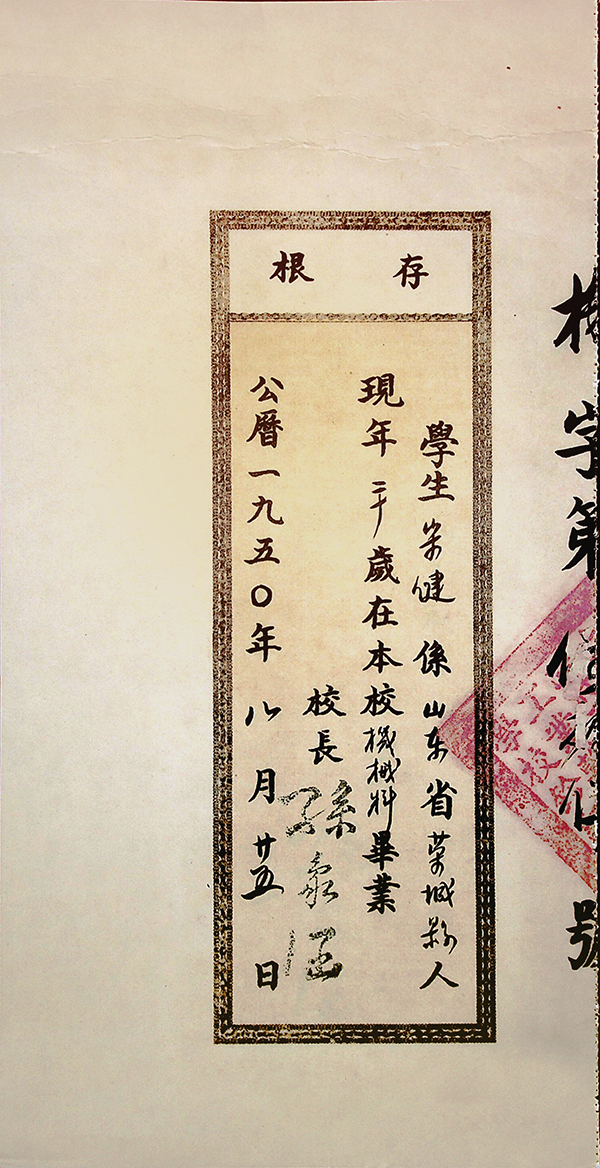

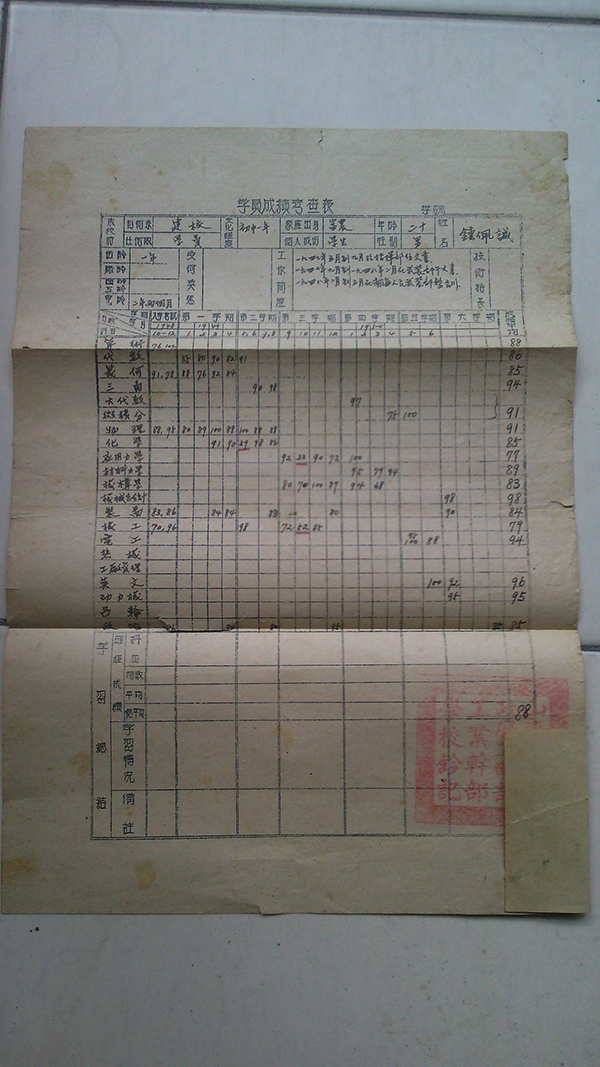

学校还聘请了华东工矿部兵工研究室主任周伦歧教授和他的夫人王老师教数学。周教授是从美国回来的炮兵专家,知识渊博,学术造诣很深,讲起课来是汉语加英语:“直线ATOB……”正是这样的学习环境,把宋健这个黄土地上长大的穷孩子引进了科学的殿堂,使他看到了科学的灿烂光辉。宋健自己写道:“第一堂课便激起我无尽的兴致。读似饥餐渴饮,听嫌课节太短,课后余音袅袅,如醉如痴,不能自已。”后来宋健多次说到:在那个战火纷飞的年代,我脱下军装,来到济南大学的前身华东工校,科学知识让我如痴如醉,不能自己,从一名小战士到科学工作者,是母校让我走进科学的殿堂。在这里宋健学习成绩异常突出,深得教师们的赞赏。

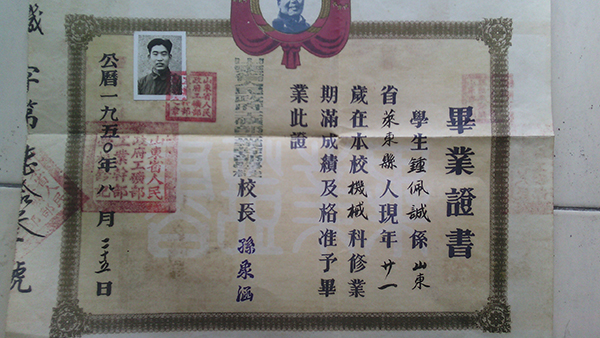

1991年12月26日第一届老校友,宋健六十岁生日时在写给同学钟培成的信中说到:“刘辛人同志是我的此生难忘的长辈,是他改变了我的生命,我的事业,我的命运。”宋健先生是我校第一届毕业生,是我校最杰出的校友,是成就卓著的科学家、两院院士,曾担任全国政协副主席、中国工程院院长,为党和国家做出了杰出贡献。其中先生提出的“科教兴国”、“计划生育”已经成为基本国策,“星火计划”、“火炬计划”、“攀登计划”、“高新区设立”、“夏商周断代工程”等等极大的推动了科教文化事业的发展。

华东财办工矿部工业学校几经变迁,1978年12月28日,经国务院批准,学校改建为山东建筑材料工业学院,开始招收本科生,1980年11月,学校本部由博山迁至济南,2000年10月,经教育部批准,山东建筑材料工业学院和济南联合大学合并组建济南大学。